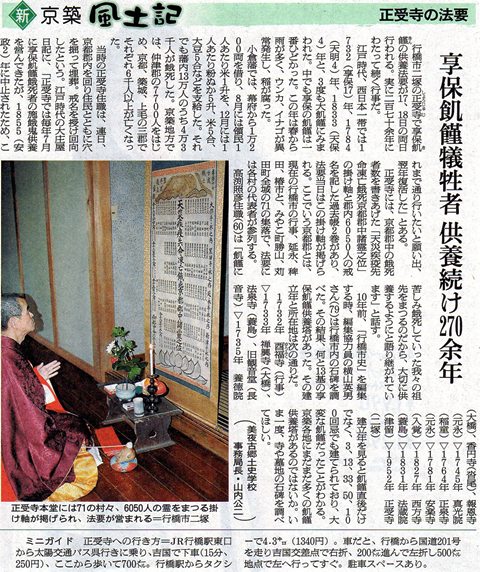

朝日新聞 「新・京築風土記」 「正受寺の法要」掲載

2010年4月17日(土) 朝日新聞 「新・京築風土記」 掲載 「正受寺の法要」

享保飢饉(きょうほうききん)供養法要 当日の朝刊に掲載されました。

享保飢饉とは江戸時代中期の享保17・18年(1732・33)、西日本一帯で起きた飢饉です。

長雨とイナゴにより米の不作、それに加え疫病の流行で小倉藩で約4万人が亡くなられました。

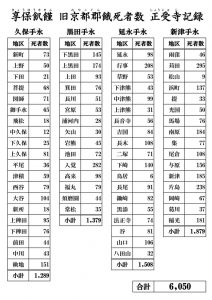

正受寺のある旧京都郡(行橋・苅田・勝山)では6050人、約4人に1人が命を落とされました。

ここ旧京都郡では当時の正受寺住職が粥を振る舞い、亡くなられた方一人ひとりに読経供養を捧げたそうです。

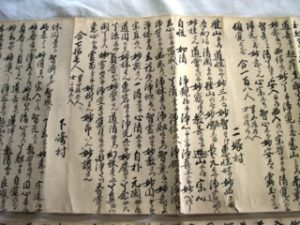

そのため、亡くなられた方々のお名前を記した過去帳と供養塔がまつられています。

記された餓死者の戒名と俗名

享保院霊塔

また、みなさまの御参詣と御支援により約300年にわたる供養法要が続けられています。

(江戸時代末期の大庄屋 中村平左衛門さんの日記によると1856年7月9日に御参詣記録あり)

新・京築風土記は美夜古郷土史学校事務局長である山内公二さんが取材されています。

昭和15 年 福岡県生まれ。行橋市役所に勤務し、教育部長等を歴任。退職後『行橋市史』編纂に従事。行橋市文化財調査委員、美夜古郷土史学校事務局長、福岡県地方史研究連絡協議会理事などを務める。著書に『京築風土記』、『ふるさとの思い出写真集 行橋』、『京築の文学碑』(共著)、『中津街道』(共著)、『京築文化考』(共著)などがある。

山内氏は以前より享保飢饉についても調査されており、色々と勉強させていただきました。

取材に感謝申し上げるとともに、今後とも御指導よろしくお願いいたします。

2017年4月10日に『新京築風土記』として出版され、正受寺の記事も記載されています。

ご覧いただければ幸いです!